「愛知県体育館」惜別コラム 新日本プロレス編

2025年8月12日

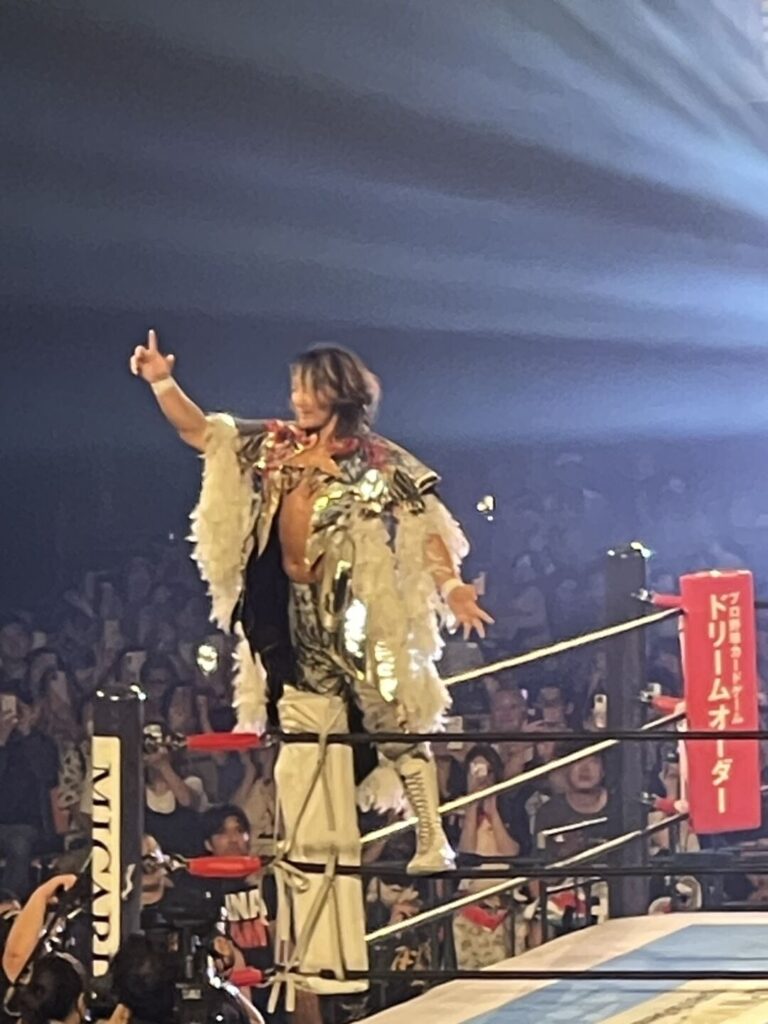

6月29日、名古屋城二の丸にある愛知県体育館で最後のプロレス興行が行われた。新日本プロレスの棚橋弘至社長が「TANAHASHI JAM」と銘打って他団体からの選手も招聘してプロモートした試合だ。

最近、新日本プロレスを観戦するときはいつも二階席の同じ場所。そこからの景色が「懐かしい」満員だったのだ。アントニオ猪木が、坂口征二が、藤波辰爾が、長州力が、タイガーマスクがいた時代の眺めだった。

最近の大会では入場ステージとランウェイの花道が設けられるため、東側に二階席がない。1980年代は四方が満席で「立錐の余地もない」という表現が大げさではなかった。

小学生の頃からファンだった私は、中学生のとき、愛知県体育館で初めて生で観戦。半世紀近くもここでプロレスを見てきた。

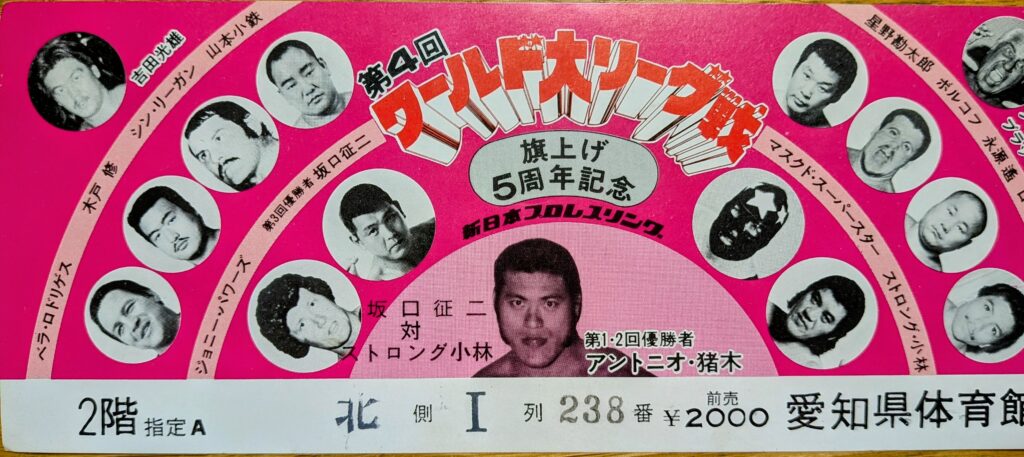

初めての観戦は1977年の「第4回ワールド大リーグ戦」。メインイベントは「アントニオ猪木&吉田光雄vs.マスクド・スーパースター&トニー・チャールス」だったと記憶している。吉田は後の長州力だ。当時は3本勝負で確か1本目を吉田が取った。リングアナウンサーが勝負タイムと決め技をコールしたときに「サソリエビ固め」と言ったのだ。

長州力のフィニッシュホールドは若手の本名の時代から「サソリ固め」=「スコーピオンズデスロック」だったのだが、まだ定着していなかったのか「サソリエビ固め」とコールされ、「なんだそれ!?」と思った。子供心に「サソリなのかエビなのか?どっちのイメージかハッキリしてよ!」と思ったものだ。

選手は控室の扉を開けたところからファンにもみくちゃにされながら若手にガードされリングに向かった。最近はやりのランウエイスタイルよりファンが選手に近づける楽しい空間だった。

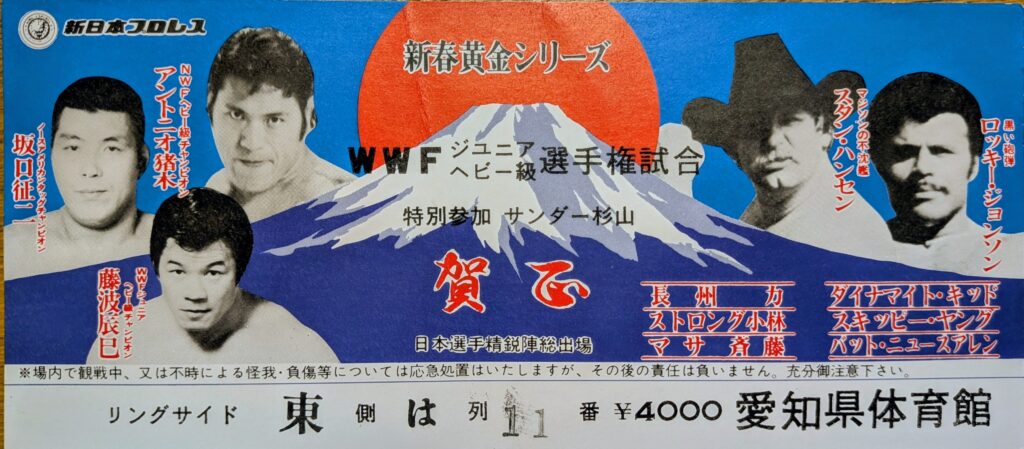

ただ、私は花道で苦い思い出がある。あれは、1980年の「新春黄金シリーズ」だった。メインの「藤波辰巳vs.ダイナマイト・キッド」戦の入場時、花道に群がる少年ファンの中に高2の私がいた。藤波入場の通路を確保すべく若手レスラーが手でファンを払いのける。その手が私の顔に当たった。少しムッとした私は、手に持った大会パンフレットを筒状に丸めてその選手の後頭部をポコッと叩いた。なぜ、そんなことをしてしまったのか今でもわからない。完全に私が悪い。

振り返った若手レスラーの視界に丸めたパンフレットを握りしめた高校生が入った。「私がやりました」と白状しているような位置関係だった。彼はにらみながら私の胸倉を片手で鷲掴みし2m以上グイッと持ち上げた。

幸いそれだけで放免された。覚悟したが殴られることはなかった。あんなに簡単に自分を持ち上げた選手は誰なんだろう…とパンフレットで探した。

若き日の前田日明だった。

それから10年以上経って、アナウンサーになった私にUWFに移っていた「前田日明トークショー」司会の仕事が偶然回ってきた。名古屋・栄の愛知文化講堂だった。

あの日のことは、言えなかった。

当時、新日本プロレスには観客に対し「ナメたら承知しないゾ」という気概が感じられた。変な野次を飛ばしたり、モノを投げたりした少年ファンは、運悪く見つかると藤原喜明に首根っこを掴まれて控室に連行された。二階席にいると連れて行かれるのが見えるのだ。10分ほどすると解放されて戻ってくるのだが、少年らは皆泣いていた。藤原組長はどんな教育的制裁を加えていたのだろうか?

名古屋の新日本プロレス人気は今も高い。プロモーターが強く、集客も他団体を圧倒している。試合結果を報じるプロレス専門誌や夕刊紙に観客動員数が書かれていたが、私の大学生当時、愛知県体育館は満員で「観衆1万人」が多かった。1回だけ「1万5千人」と発表されたことがあった。確かにブームのときは盛況だったが、大相撲名古屋場所の満員御礼が「8,000人」なのに多すぎるのではと思った。同じ体育館のキャパシティで倍近くの開きがあるのはおかしい。後楽園ホールの「3,000人」も実際に足を運べばそんなに入る箱ではないとすぐわかる。当時はプロ野球も甲子園球場は「55,000人」、後楽園球場は「50,000人」と発表されていた。そこまでは入っていなかったはずだ。水増しは景気づけのようなものだったのだろう。

一度、「リングサイド1列○○番」とスタンプされたチケットをプレイガイドで購入し、「今日は一番前だ」と喜んで席を目指すと前から2列目のパイプ椅子に「1列」と表示されていて「アレッ?」と思ったことがあった。前列の客にチケットを見せてもらうと「リングサイド最前列」とあって驚いた。確かに一番前は最前列だが「それはないよ~」とガッカリしたものだ。「1列だから一番前だ」と思って買ったのに。どこ体育館でも、どのイベントでも当たり前のことだったのだろうか。

もう一つ、愛知県体育館には西側二階席の中ほどに記者席があった。前から一般席3列分を囲って、机付きの2列で30人ほどが取材できる席だ。当然、見やすい。その場所が「新聞記者席○○番」と印刷されて販売されていたことがあった。確かにプロレスを取材するメディアは、ブームのときも限られていた。記者もカメラマンを兼ねていてリングサイドに陣取る人が多かったので記者席にじっと座って取材する人はそんなにいなかった。ただ、「新聞記者席」とチケットに堂々と書き、本来、記者が使用する場所と認識しながら売るという手法には驚いた。

「燃える商魂」だ。

愛知県体育館で見た数々の新日本プロレスの試合の中で名勝負をピックアップするのは難しい。強いて挙げれば、アントニオ猪木がアンドレ・ザ・ジャイアントを腕固めでギブアップに追い込んだ試合かな。タイガーマスクがブレッド・ハートに見舞った首がもげそうなドロップキックも驚いた。ブルーザー・ブロディの強さが目立った藤波辰爾との珍しいシングルマッチも面白かった。

有名ではなくても、記憶に残る選手は多くいた。身長232cmのエル・ヒガンテが小柄なブライアン・ピルマンと組んだ凸凹タッグはピルマンがジャンプしてタッチを求める様子が印象に残る。

おそらく名古屋で初公開だったトップロープ越しノータッチのトぺ・スイシーダを試合開始直後に披露したストロングマシーン2号の思い切りの良さ。キワモノ扱いだった「増殖するマシン軍団」が「意外にやるな」と思わせた瞬間だった。

パンチやストンピングなど単純な技しかないマイク・シャープ・ジュニア。技を繰り出す度に「アーッ、アー」と声で勢いをつけるので、観客が「うるせー」と文句を言い笑いが起きていた。日本のプロレス黎明期、力道山・木村政彦組と闘ったシャープ兄弟の弟・マイクの息子だ。

荒川真、小杉俊二、ブラック・キャットらが躍動した前座戦線も懐かしい。まだ20歳だった鈴木みのるがアントニオ猪木と第0試合を戦ったのも愛知県体育館。

棚橋社長プロデュースの愛知県体育館最終興行に藤波辰爾が出場したのはうれしかった。40年前に戻れた気分だった。ザック・セイバー・ジュニアが後藤洋央紀を関節技で破った試合は力の入った好勝負だった。「後藤」を応援するファンの声を聞いたとき、ふと、強烈なバックドロップを得意とした後藤達俊を思い出した。30年以上前の新日本プロレスの名古屋大会では必ず「名城大学、後藤達俊先輩頑張れ」と大声で叫ぶファンがいた。大学の後輩なのだろう。とてもアットホームなご当地コールだった。