「愛知県体育館」惜別コラム 全日本プロレス編

2025年9月20日

今回は全日本プロレス編。

最近、全日本プロレスが愛知県体育館で行われることがなくなった。愛知での興行は名古屋国際会議場やポートメッセなごやが使われるようになった。

ジャイアント馬場社長時代の全日本プロレス名古屋大会はほとんど愛知県体育館で開催されていた。私が会場に足を運んだのは1970年代の終わりからだったが、集客に関しては新日本プロレスの6~7割の入りだった。

私は中京テレビに入社した1990年から日本テレビの「全日本プロレス中継」を担当。愛知や岐阜での収録に参加するようになった。名古屋市体育館、露橋スポーツセンター、豊田市体育館、豊橋市総合体育館、岡崎市総合体育館、岐阜産業会館で実況したが最も収録回数が多かったのはやはり愛知県体育館だ。

愛知県体育館ではビッグマッチも多かったので観客の熱気はなかなかのものだった。初めての観戦は1979年の「チャンピオンカーニバル」。リーグ戦3試合は今でも覚えている。ジャンボ鶴田対大木金太郎、セミファイナルがジャイアント馬場対キラー・トーア・カマタ。そしてメインイベントはディック・スレーター対アブドーラ・ザ・ブッチャーだった。

「韓国の虎」大木のファイトを見たのは最初で最後。PWF初代王者だった馬場が連続38回防衛していたベルトを初めて明け渡した相手がカマタ。因縁の相手だったがジャンピングトーキックしか印象に残っていない。スレーターはテリー・ファンクの弟分として売り出され、当時の全日本のドル箱カード「テリー対ブッチャー」を思わせる戦いを見せ、溌溂とした戦いぶりとテリー同様ブッチャーの凶器で血まみれにされるスタイルでこの日の会場を一番盛り上げた。場外で荒れ狂うブッチャーはド迫力。「これを見に来たんだ」というファンの期待に応えた狂乱ぶりだった。逃げ惑う観客の中でまだ小学生だった弟がはぐれないように気を付けていた。

毎年、この大会は年度をまたぐ3月から4月にかけて行われた「春の祭典」だった。日本テレビの「全日本プロレス中継」は長らく土曜日の夜8時から放送されていたが、このシリーズ途中の4月から土曜夕方4時の放送に変わった。

同年の秋、愛知県体育館で行われたNWA世界戦で挑戦者の馬場が王者のハーリー・レイスをランニングネックブリーカードロップで破って同王座に5年ぶりに就いた。高校2年生だった私はこの試合を見ていない。高校の友人が何人も観戦に行っており、馬場のタイトル奪取に大興奮しプロレス好きの仲間に公衆電話で速報する輩もいた。

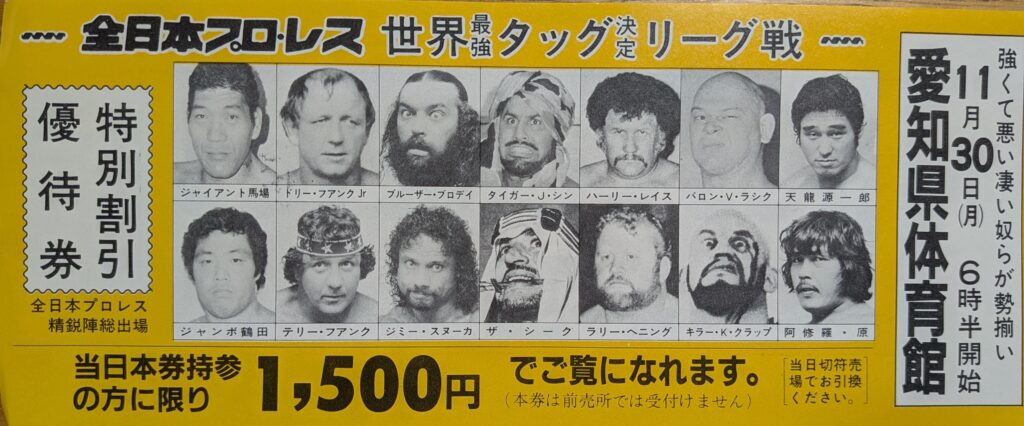

1981年の「世界最強タッグ決定リーグ戦」。愛知県体育館では「夢の対決」が行われた。タッグリーグのシリーズなのだが、毎年どこかで興味深いレアな有名レスラー同士のシングル対決が組まれるのだ。「全日本マットでしか実現しない」というのが謳い文句で、私はこれが見たかった。この日のお目当ては「ハーリー・レイス対タイガー・ジェット・シン」。最近、YouTubeでこの試合の動画を見つけたが、花道に群がる若者の中に自分の姿を見つけた。問題は私が浪人生の分際で「暮れの祭典」にうつつを抜かしていたことだ。「荒れた試合になって収拾がつかず、あいまい決着ですぐに試合終了のゴング」という予想はできていたのだが、それでも興奮して両雄の入場から酔いしれるというカードが当時の全日本プロレスには多かった。

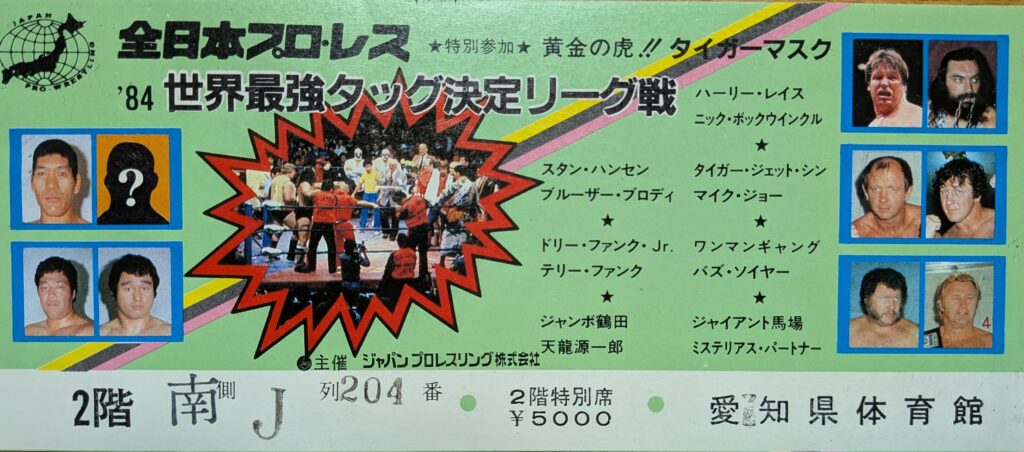

大学時代は愛知県体育館に来る全日本プロレスをほとんど見に行ったように思う。特に印象に残っているのは1984年12月8日の最強タッグ。愛知県体育館は試合前から異様なムードに包まれていた。新日本プロレスから離れ、ジャパンプロレスに移籍した長州力らが翌年からの全日本参戦のデモンストレーションのため、愛知県体育館に乱入すると言われていたからだ。満員の館内だったが、1階のリングサイド席のやや後方が不自然に10席ほど空いていた。

レギュラーのテレビ中継はゴールデンタイムを外れて久しかったが、全日本プロレスのビッグマッチは時々「土曜トップスペシャル」として土曜日の午後7時30分から生放送された時代。おそらくジャパンプロレス勢は契約上の問題で日本テレビに映ってはいけない状況だったため、中継に映らない位置の席にいなければならなかったのだろう。

興行の終盤にジーパン姿の長州に続いて谷津嘉章、アニマル浜口、寺西勇、小林邦昭、永源遥らが用意された席に着くと、ファンは試合そっちのけでジャパンプロレス勢にくぎ付けになった。一般席に当時人気絶頂だった長州らが座ったのだから館内が騒然となるのも無理はない。メインで戦ったスタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディ、ドリー・ファンク・ジュニア、テリー・ファンクはやりにくかったろう。翌年3月の両国国技館初開催の試合で、ブロディが長州に対し容赦ないファイトを仕掛けたのは、このときの恨みが発端なのではと思ったものだ。

1984年の全日本のトピックの一つに「2代目タイガーマスク」登場があった。夏に田園コロシアム大会でデビューしたタイガーマスク(三沢光晴)。新日本プロレスでブームを巻き起こした初代タイガーマスク(佐山聡)が突如引退してまだ1年という時期だった。「初代」が社会現象にまでなっただけに、見た目も試合スタイルも違う「三沢タイガー」は勝ってもブーイングを浴びることの多い気の毒な役回りだった。この日、タイガーマスクはピラタ・モルガンなる海賊をモチーフにしたメキシコ人レスラーと対戦。モルガンの善戦に聞いたこともない「モルガンコール」が巻き起こり妙な盛り上がりを見せていた。後の名レスラー・三沢が路頭に迷っていた時代だったか。

1985年の世界最強タッグでは注目のタッグマッチが公式リーグ戦で実現した。「ジャイアント馬場&ドリー・ファンク・ジュニア組対長州力&谷津嘉章組」。ジャパン勢が全日本の興行で年頭から旋風を巻き起こし始めて約1年。ついに馬場と長州が初めてリングで戦ったのが愛知県体育館だった。30分時間切れ引き分けだったがレアな対戦に入場時から興奮した。なぜかこの大会はノーテレビ。当時のファンならだれもが見たい好カードなのに不思議だった。翌年の両者のタッグ対決は浜松で実現し、このときは中継があった。長州のサソリ固めをステップオーバーさせない馬場。力の入った攻防だった。

あと、グレート小鹿がシングルマッチでジャイアント・バックブリーカーという珍しい大技でギブアップを奪い勝利した試合を見た。誰がやられたかは忘れてしまったが、メインのカードが長州対シン。凄まじい流血戦を展開した日だった。

今も現役の小鹿。こんなシーンを見た。今のようにファンのマナーがちゃんとしていなかった40年ほど前のプロレス会場。新日本には藤原喜明による「悪質ファンへの恐怖指導」があったが、全日本に組長的役回りの選手はいなかった。ファンの悪行はエスカレートし、愛知県体育館でのある興行でファンの投げた生卵がコーナーポストの先端に命中して割れ、セコンドについていたロッキー羽田の頭上に黄身と白身がしたたり落ちるという惨劇が起きた。

場内は爆笑だったが同じくセコンドだった小鹿が黙っていなかった。生卵を投げた犯人がいたであろう方向を推察し、1階席と2階席の間に設けられたひな壇席あたりまで来て意外な一言を発したのだ。

「今から持ち物検査をする!」

生活指導の先生のような言葉に爆笑の第二波が起きたが、犯人の割り出しには至らず、小鹿先生の捜索はバスタオルで頭についた卵黄を拭く羽田を残して終わった。

アナウンサーになってからは何度も愛知県体育館で実況した。印象に残る試合は1996年10月11日のジャイアントシリーズで行われた王者・菊池毅にロブ・ヴァン・ダムが挑戦した世界ジュニアヘビー級選手権試合。試合前、外国人選手はなかなか取材できないのだが、この日はレフェリーのジョー樋口さんが通訳を買って出てくださり、ヴァン・ダムに話を聞くことができた。キックの切れ味が鋭い選手だったのでキックボクシングの心得があるのは想像できたが、トランポリンもやっていたというキャリアを本人から聞けて放送に生かすことができた。

私の担当時は四天王プロレス全盛期だったが、1998年10月8日の世界タッグ選手権の実況が印象に残っている。「川田利明・田上明組対小橋健太・秋山準組」。解説は馬場さんだった。試合は秋山の台頭で五天王時代到来とも呼ばれたころで激しい攻防が展開されたが、私の記憶に刻まれているのは放送席での馬場さんとのやりとりだ。

当日の打ち合わせで日本テレビのプロデューサーから「次期シリーズの最強タッグでハンセン&ベイダー組が初参戦することが決まった。馬場さんの口から言ってもらうようお願いしたので佐藤さんから振って」と言われた。

試合中、「いよいよ次期シリーズは最強タッグですね、馬場さん」と水を向けたのだが、なぜか馬場さんは「ハンセンには強力なパートナーをつける。このシリーズ中に発表する」と言うだけで肝心の「ベイダー」の名前を出さなかったのだ。プロデューサーの意図が伝わっていなかったのだろう。

馬場さんは試合後、私の方を見て「もう終わり?」と尋ねたので「はい」と言うとヘッドセットマイクをドサッと置いて立ち上がった。「聞き方が稚拙だったかなぁ」と落ち込みながら放送席を離れる馬場さんの背中を目で追った。苦い思い出だ。

それから3か月余りたった1999年1月31日、「ジャイアント馬場死去」をテレビのニュース速報で知ったとき、あのときの無念さが真っ先に脳裏に浮かんだ。愛知県体育館は馬場さんの大きな背中を見た最後の場所だった。

私の記憶が確かなら、その後、馬場さんは放送席で解説をしていない。もしかしたら自分が最後に解説・実況でコンビを組ませていただいたのかも…と、今でも思っている。